Le système de santé français connaît depuis plusieurs années un déséquilibre croissant dans la répartition des chirurgiens-dentistes sur le territoire. Alors que certaines métropoles concentrent une offre pléthorique, de nombreux territoires ruraux, périurbains ou ultramarins se heurtent à des difficultés d’accès aux soins. Le zonage, mis en place et actualisé par les Agences Régionales de Santé (ARS), répond à cet enjeu majeur. Il vise à inciter les praticiens à s’installer dans les zones fragiles et à réguler les installations dans les zones déjà saturées.

Depuis 2023, une nouvelle convention nationale organise le conventionnement des chirurgiens-dentistes pour la période 2023-2028. Ses effets deviennent concrets à partir de janvier 2025, avec un durcissement de la régulation dans les zones dites « non prioritaires ». Comprendre les mécanismes du zonage est donc devenu indispensable pour les praticiens qui envisagent une installation, une reprise ou même un simple maintien de leur activité.

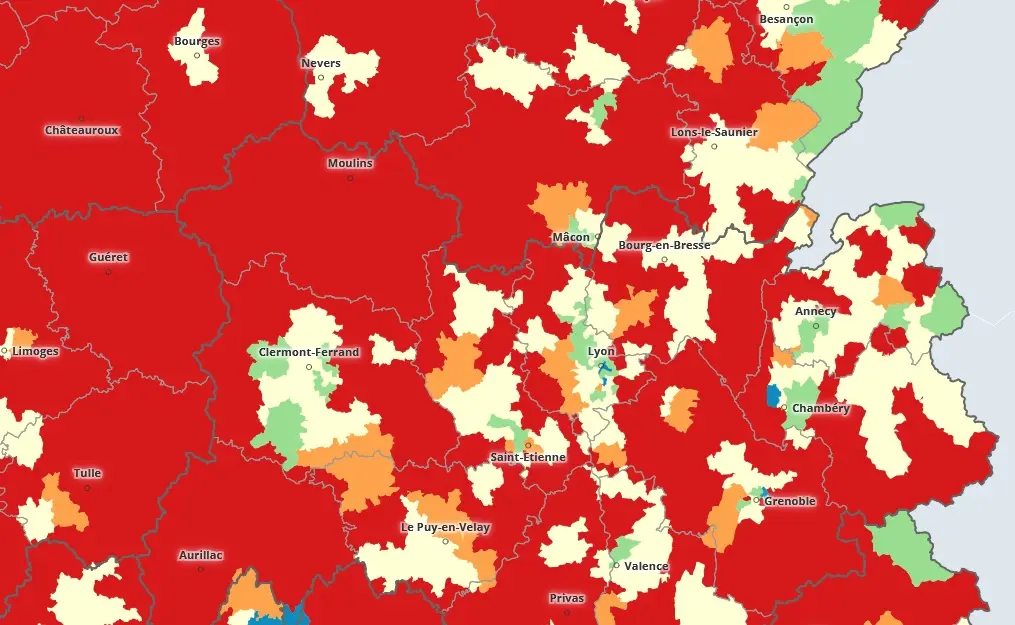

Le zonage repose sur une classification fine des territoires. Chaque commune est rattachée à une catégorie, déterminée par la densité de praticiens en équivalent temps plein, pondérée par les besoins réels de la population. Ces besoins tiennent compte non seulement du nombre d’habitants, mais aussi de leur profil de santé (part des personnes âgées, prévalence des affections de longue durée, fragilités sociales). Les territoires sont ensuite répartis en plusieurs catégories : zones très sous-dotées, zones sous-dotées, zones intermédiaires, zones très dotées et zones non prioritaires.

CartoSanté - Indicateurs : cartes, données et graphiques

Les zones très sous-dotées concentrent les aides les plus fortes. Un jeune praticien qui s’y installe peut bénéficier d’un Contrat d’Aide à l’Installation (CAICD), qui prévoit une prime allant jusqu’à 50 000 € en contrepartie d’un engagement de cinq ans. Ceux qui exercent déjà dans ces territoires peuvent souscrire un Contrat d’Aide au Maintien (CAMCD), qui assure un soutien annuel compris entre 4 000 et 12 000 €, selon le profil du praticien et la localisation précise de son cabinet. Ces aides sont cumulables avec d’autres dispositifs, notamment fiscaux ou locaux, mis en place par les collectivités pour attirer des professionnels de santé.

Les zones sous-dotées bénéficient elles aussi d’aides, quoique plus limitées. L’idée est d’accompagner le rééquilibrage sans concentrer tous les efforts sur les zones les plus critiques. Les zones intermédiaires, à l’équilibre entre l’offre et la demande, n’ouvrent droit à aucune aide particulière, mais ne connaissent pas non plus de restrictions. Les zones très dotées, quant à elles, concentrent une offre abondante mais restent libres d’installation : aucun soutien, aucune restriction. Enfin, les zones non prioritaires, anciennement appelées zones surdotées, font désormais l’objet d’une régulation stricte : un chirurgien-dentiste ne pourra s’y installer qu’à condition de reprendre l’activité d’un confrère qui cesse son exercice. Concrètement, à partir de janvier 2025, la règle sera « un départ = une arrivée ».

Cette mesure constitue une rupture. Jusqu’à présent, les zones surdotées étaient simplement considérées comme peu incitatives, mais les praticiens restaient libres de s’y installer. Désormais, le conventionnement sera conditionné à la reprise d’un cabinet existant. Le praticien sortant disposera d’un délai d’un an pour désigner un successeur. À défaut, le conventionnement sera attribué par une commission paritaire départementale, afin d’éviter des transferts non concertés. Des dérogations existent, par exemple pour tenir compte des congés maternité, des remplacements temporaires ou des retraites progressives, mais la logique générale reste ferme : limiter toute nouvelle installation dans des zones où l’offre est déjà jugée excédentaire.

Le zonage a été construit sur une base statistique nationale, mais chaque ARS conserve une latitude d’adaptation. Dans certaines régions, jusqu’à 10 % de la population peut être reclassée artificiellement en zone très sous-dotée pour élargir le bénéfice des aides et répondre à des besoins locaux. Ainsi, la part de la population couverte par des aides au zonage est passée d’environ 7 % à plus de 30 % en 2023. C’est une transformation majeure, qui modifie les perspectives pour des centaines de jeunes diplômés et oriente les stratégies des praticiens déjà installés.

Pour les jeunes chirurgiens-dentistes, ces évolutions impliquent de repenser le choix du lieu d’exercice. S’installer en zone très sous-dotée ou sous-dotée devient non seulement plus attractif financièrement, mais aussi plus sécurisé à long terme : la demande y est forte, la concurrence faible, et les perspectives de développement du cabinet sont considérables. Inversement, viser une installation dans une grande métropole classée non prioritaire revient à se heurter à des contraintes importantes, avec un conventionnement conditionné et une concurrence déjà élevée.

Au-delà des considérations financières, le zonage soulève des débats de fond. Les pouvoirs publics présentent ce dispositif comme un outil d’équité territoriale et de justice sanitaire. Mais certains praticiens y voient une atteinte à la liberté d’installation. Les syndicats de jeunes dentistes alertent régulièrement sur le risque de décourager des vocations ou d’orienter artificiellement les choix de carrière. La tension est réelle : comment concilier liberté professionnelle et exigence d’accès aux soins pour tous ?

Dans la pratique, les retours d’expérience montrent que les aides financières fonctionnent, mais qu’elles ne suffisent pas toujours. L’installation durable d’un cabinet dépend aussi d’éléments périphériques : attractivité du territoire, qualité de vie, dynamisme économique local, présence de structures de santé complémentaires (médecins, kinésithérapeutes, pharmacies). C’est là que les collectivités territoriales jouent un rôle clé, en accompagnant le praticien dans sa recherche de locaux, en facilitant l’accès à des logements, en développant des infrastructures pour les familles.

À l’échelle macro-économique, le zonage des chirurgiens-dentistes doit être replacé dans une dynamique plus large : celle de la réorganisation des professions médicales et paramédicales. La France a mis en place des zonages similaires pour les médecins, les sages-femmes, les infirmiers, les kinésithérapeutes. L’idée est toujours la même : garantir un maillage équilibré, éviter les déserts médicaux, et s’assurer que la solidarité nationale en matière de santé bénéficie à tous.

Pour les chirurgiens-dentistes, cette réorganisation représente à la fois un défi et une opportunité. Un défi, car il impose d’intégrer de nouveaux paramètres dans la stratégie professionnelle : le choix du lieu d’installation n’est plus seulement une question de préférence personnelle, mais aussi de compatibilité avec les règles du conventionnement. Une opportunité, car les zones sous-dotées offrent un potentiel considérable pour bâtir une activité solide et pérenne, avec un soutien financier et institutionnel marqué.

La période actuelle est donc charnière. Dans les prochains mois, les ARS publieront leurs arrêtés de zonage actualisés, et chaque praticien devra se référer à ces cartes pour anticiper ses projets. Le zonage étant révisé tous les deux ans, les équilibres peuvent évoluer rapidement : un territoire intermédiaire peut devenir sous-doté, une zone très dotée peut basculer en non prioritaire. Cette dynamique exige une veille régulière et un accompagnement professionnel.

Dans ce contexte, les acteurs de l’équipement dentaire comme Cime Dentaire ont un rôle déterminant à jouer. Nous pouvons aider les praticiens à comprendre le zonage applicable, à identifier les aides disponibles, à monter leurs dossiers, mais aussi à concevoir un projet d’installation cohérent avec les contraintes territoriales. Notre expertise en matière d’équipements, d’aménagements et de maintenance s’intègre parfaitement dans cette logique : un cabinet bien installé et bien équipé est un cabinet qui attire et fidélise.

Le zonage des chirurgiens-dentistes n’est pas qu’une contrainte administrative : c’est un outil qui façonne l’avenir de la profession et l’organisation des soins en France. Pour le praticien, il peut être perçu comme une opportunité stratégique, à condition d’en maîtriser les règles et d’être accompagné dans ses choix. Pour les patients, il représente la promesse d’un accès plus juste aux soins. Et pour l’ensemble du système de santé, il incarne une tentative d’équilibrer liberté individuelle et justice collective.